Por: Dhyana A. Rodríguez Vargas

Desde el pueblo de Akumal, Quintana Roo, la estatua de Gonzalo Guerrero parece desafiar el tiempo, contando sin palabras su historia. Vestido, peinado y tatuado como maya –aunque aún barbado– sostiene en su mano izquierda una lanza, mientras apoya la derecha de manera cariñosa sobre el rostro de uno de sus hijos, quien lo abraza de una rodilla. Atrás, su esposa Za’asil-Há amamanta al niño más pequeño y su hija juguetea con su otrora casco de guerrero español. Se encuentra, además, en postura de alerta, presto a defender a su familia de cualquier ataque y, asimismo, a la parte del mundo a la que ahora pertenece.

Antes de asimilar la cultura maya, Gonzalo Guerrero, originario del poblado de Niebla (cerca del puerto de Palos, España), era marinero y arcabucero de Carlos V. Había participado en la conquista de Granada y, dentro del nuevo continente, en la de Darién. Ahí fue compañero de Jerónimo de Aguilar y Juan de Valdivia, cuya misión, en 1511, consistió en viajar a la isla La Española a rendir informes. Ahí comenzaría la aventura que cambiaría drásticamente su destino.

El naufragio

Según escribe Diego de Landa en Relación de las cosas de Yucatán, las corrientes marinas desviaron la carabela cerca de la isla de Jamaica, donde tras la pérdida de la embarcación durante una tormenta, tan sólo una veintena de marinos logró salvarse a bordo de un batel (lancha de remos). Casi la mitad moriría de hambre y sed en el camino, mientras el resto lograría alcanzar la costa de la península de Yucatán (cerca de la actual reserva de Sian Ka’an). Ahí, débiles y hambrientos, no opusieron resistencia cuando los nativos los tomaron presos.

Para su fortuna fueron bien alimentados. Mas al poco tiempo, al darse cuenta de que algunos compañeros –incluyendo Valdivia– habían sido sacrificados, los restantes rompieron sus jaulas de madera y escaparon. Los prófugos llegaron a un lugar llamado Xamancona, donde el cacique Aquincuz los tomó a su servicio. López de Gómara en su obra Historia de la conquista de México, así como Cervantes de Salazar en su Crónica de la Nueva España, cuentan que Aguilar y Guerrero se distinguieron tanto por su participación en las guerras con las comarcas cercanas como por sus servicios, mientras que sus demás compañeros fallecieron, ya fuera por enfermedad, tareas pesadas o en combate. Aquincuz murió al poco tiempo y legó el cacicazgo a su hijo Taxmar, a cuyo cargo quedaron Jerónimo y Gonzalo.

Más adelante, para hacer una alianza con Chactemal (hoy Chetumal), Taxmar decidió “ceder” a Guerrero al cacique Nachancan. Ahí, Gonzalo continuó acumulando victorias bélicas hasta ser nombrado “nacom” (capitán) y casarse con una de las mujeres más importantes de la región: Za’asil-Há, también llamada Ix Chel Can.

Rescate frustrado

Pasó el tiempo hasta que, en 1518, Juan de Grijalva tuvo noticia de Jerónimo y Gonzalo al capturar a unos nativos de la zona. Por su parte, un año antes, Hernández de Córdoba había sido derrotado en Champotón (en el actual estado de Campeche) por indígenas que se turnaban para flechar y no tenían miedo ni a los caballos ni a los arcabuces; según Bernal Díaz del Castillo, habían sido asesorados por Guerrero.

En 1519 Hernán Cortés llega a Cozumel y se propone rescatar a los antiguos náufragos, enviando para ello cartas y regalos con mensajeros nativos. Éstos logran llegar hasta Jerónimo, a quien Taxmar otorga la libertad. Aguilar lleva esperanzado la noticia a Guerrero, pero él, de acuerdo con Díaz del Castillo en su Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, le contesta:

Yo soy casado y tengo tres hijos, y tiénenme por cacique y capitán cuando hay guerras: idos con Dios, que yo tengo labrada la cara y horadadas las orejas. ¡Qué dirán de mí desde que me vean esos españoles ir de esta manera! Y ya veis estos mis hijitos cuán bonicos son...

De esta manera, los destinos de Aguilar y Guerrero se separaron; mientras el primero ayuda en la conquista de la Nueva España como intérprete, el segundo lucha contra ella.

Contra la conquista

Alrededor de 1528, Alonso Dávila y Francisco de Montejo se plantearon conquistar la península de Yucatán. Para ello, este último envía una carta a Guerrero pidiendo su apoyo a cambio de beneficios, la cual –según Fernández de Oviedo y Valdés en su Historia general de las Indias– es devuelta con una negativa escrita con carbón en el anverso.

Montejo decide entonces acercarse por mar y que Dávila lo haga por tierra. Guerrero, cual Ulises griego, comunicará con astucia a Dávila que la expedición de Montejo ha naufragado; y a Montejo, que la de Dávila ha perecido durante una celada. Ninguno de los dos se atreve a atacar por separado y es hasta 1531 cuando se encuentran. Al darse cuenta de la trampa, acuerdan continuar con su objetivo.

Primero desean imitar la técnica de Cortés buscando aliados, mas como éstos suelen fingir y volverse en su contra, Dávila ordena atacar frontalmente Chactemal. Para su sorpresa, se encuentra con la ciudad vacía; entra en ella ¡y los hombres de Guerrero lo rodean! Ahí queda encerrado algunos meses hasta que logra escapar a Honduras, donde Andrés de Cereceda, que tiene el proyecto de seguir colonizando las Hibueras, lo recibe.

Iniciador del mestizaje

Aunque la península yucateca estaba ahora casi libre de los conquistadores, Guerrero y sus aliados acuden al llamado de auxilio de los mayas de la región de Honduras, haciendo que Cereceda se repliegue. Éste, por su parte, es apoyado por Pedro de Alvarado, quien regresa de Guatemala. Corre ya el año de 1536.

En las inmediaciones del río Ulúa se produce una cruenta batalla y, finalmente, un tiro de arcabuz en el pecho hiere de muerte a Gonzalo Guerrero, quien cae cerca de unas albarradas. El hecho es consignado por Cereceda, quien lo reconoce como Gonzalo Azora (el apellido de Guerrero había sido cambiado por los mayas a Aroca, el cual fue traducido por los españoles como Azora), “el que andaba entre los indios en la provincia de Yucatán veinte años ha y más”, describiendo su figura como “labrada del cuerpo” y “en hábito de indio”.

Había tenido que escoger entre sus antiguos compañeros y los nuevos, representando así una unión singular entre dos mundos, cuya fusión produjo en su caso resultados muy diferentes a los de la Conquista. Asimismo, es recordado por ser el primero en procrear hijos mestizos dentro de una alianza reconocida y consentida. Tal vez, como dice Carlos Villa Roiz en su libro Gonzalo Guerrero. Memoria olvidada, su patria no fue la tierra en que nació, sino aquella por la cual luchó.

El artículo "Gonzalo Guerrero" de la autora Dhyana A. Rodríguez Vargas se publicó íntegramente en Relactos e Historias en México, número 60.

miércoles, 4 de abril de 2018

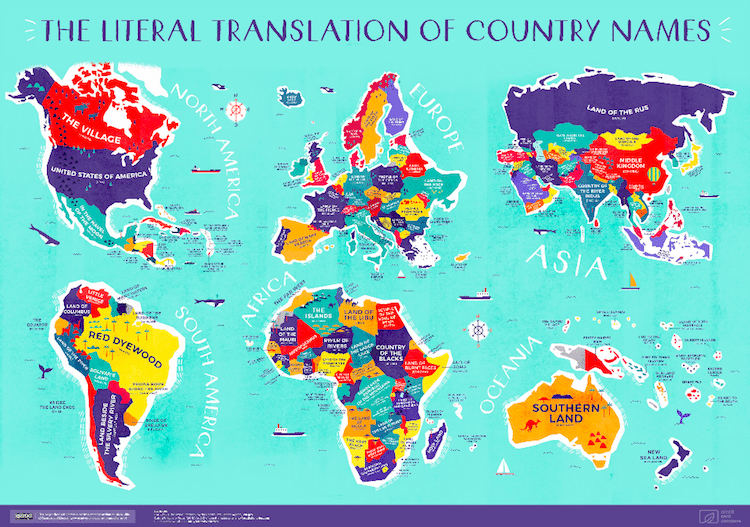

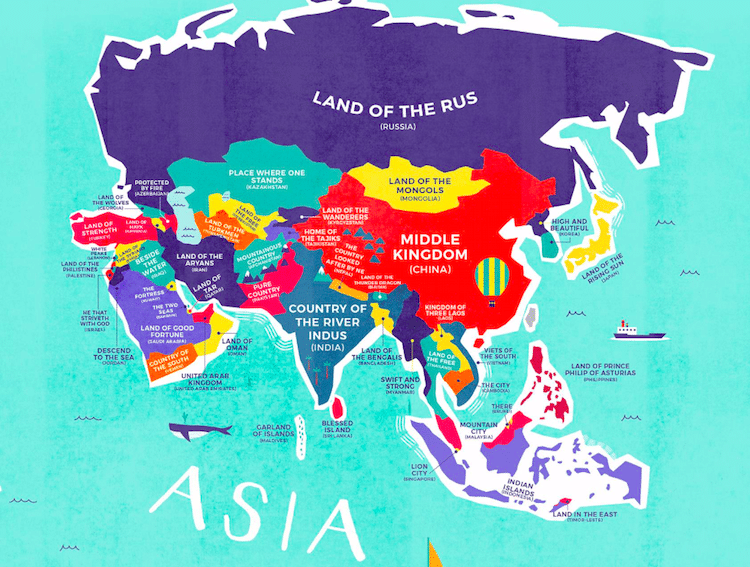

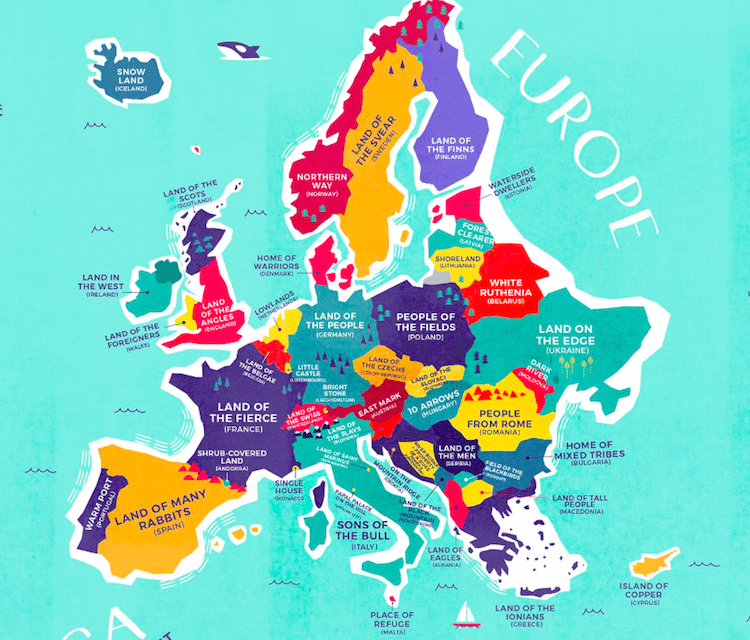

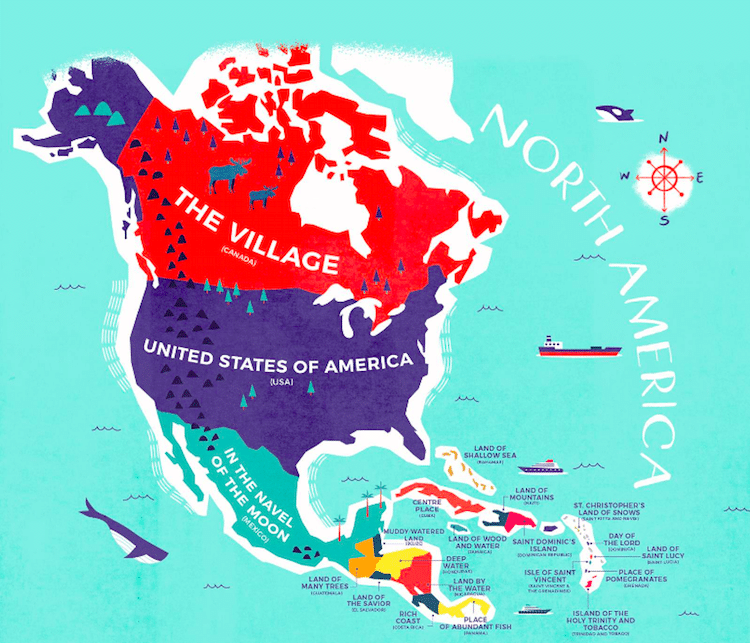

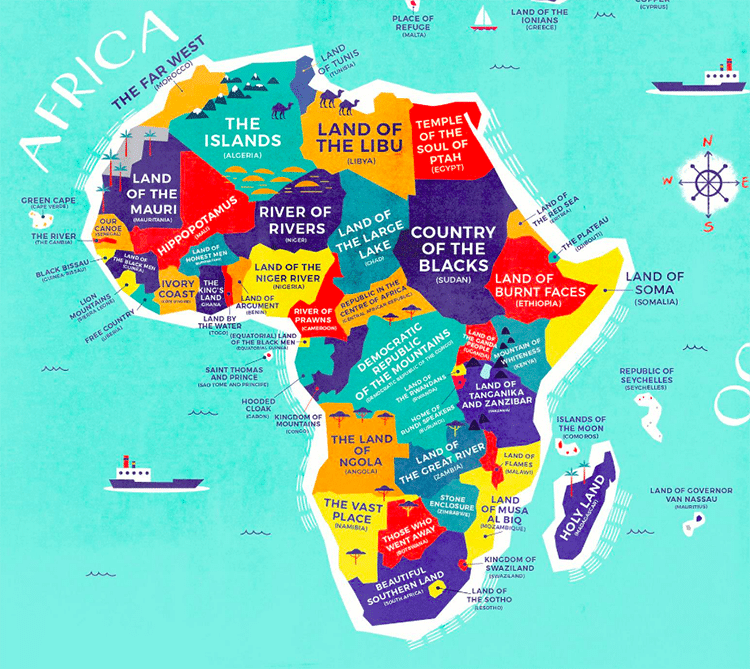

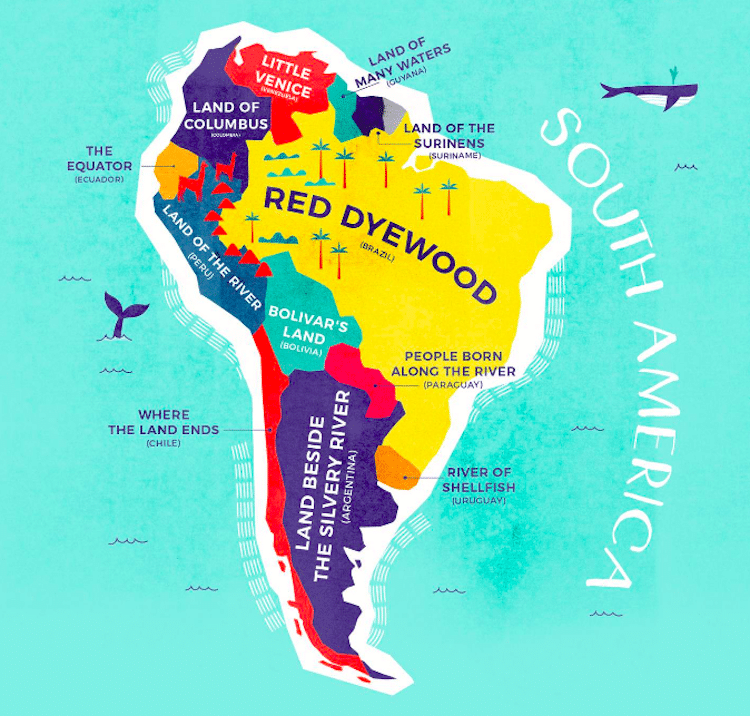

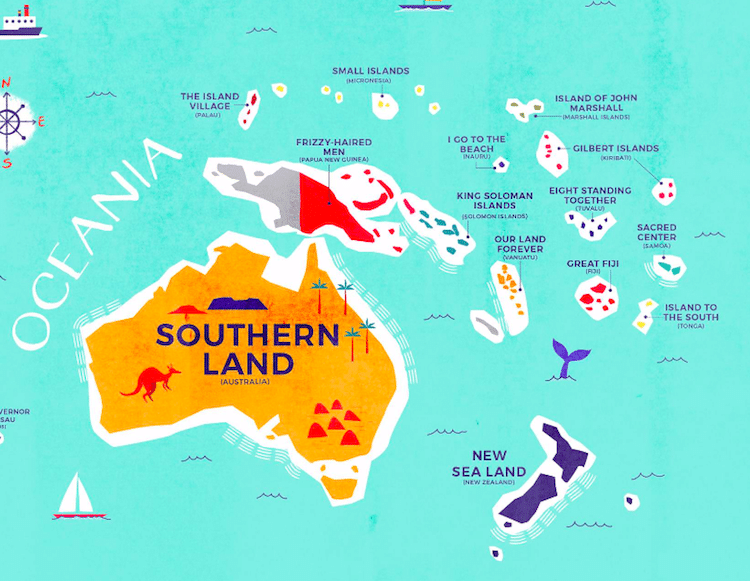

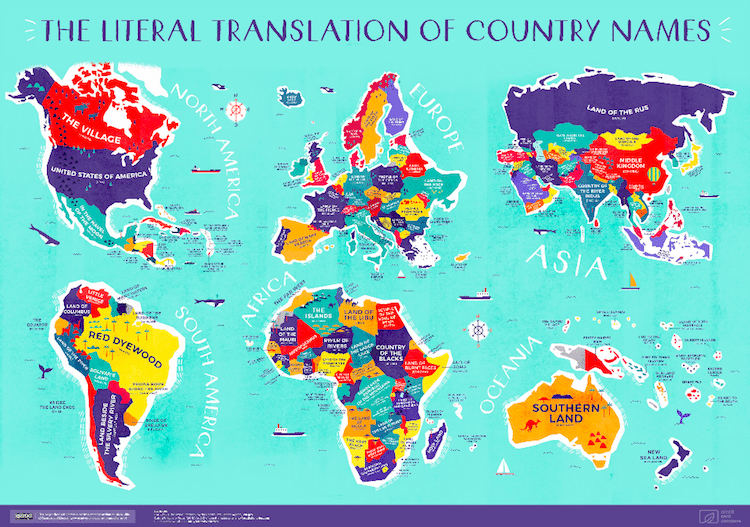

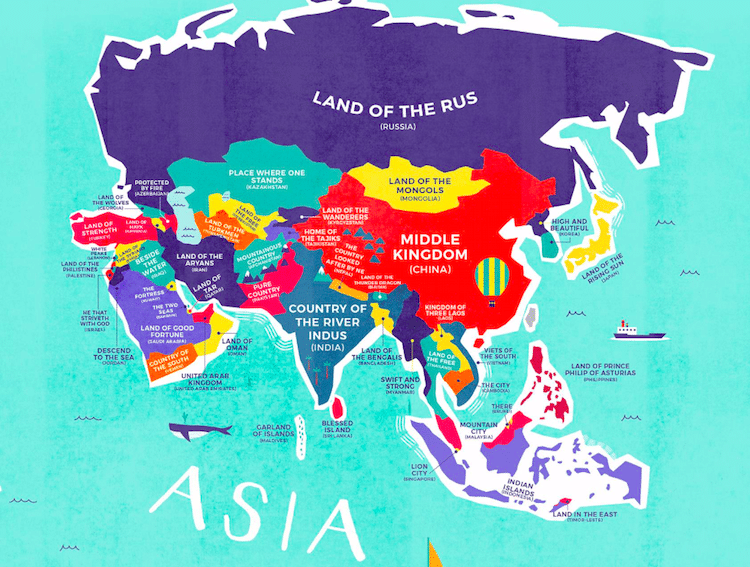

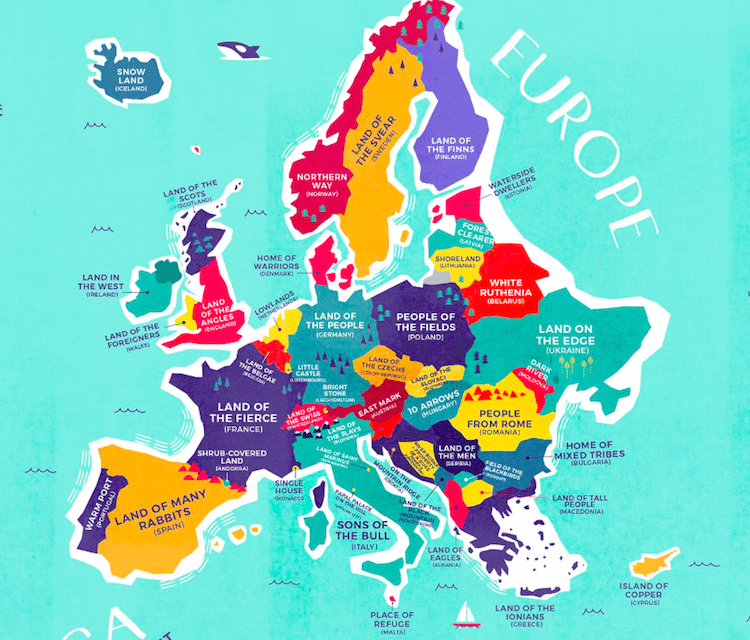

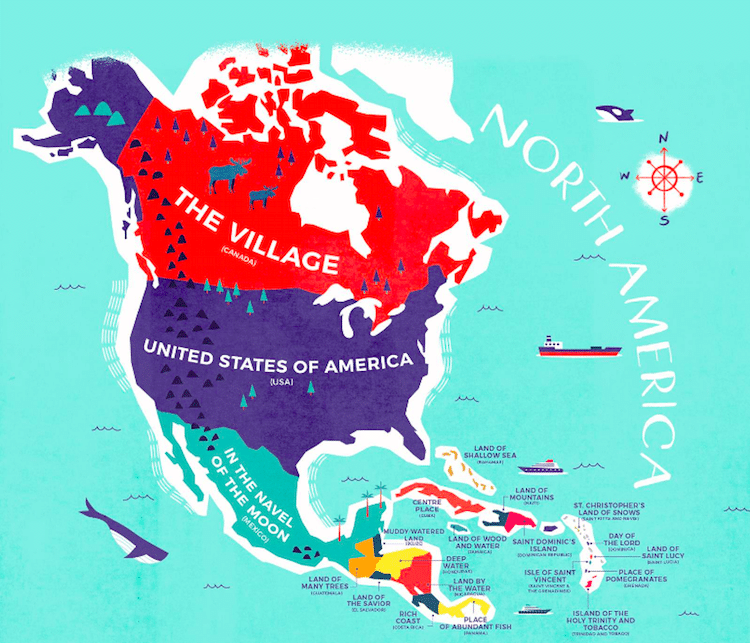

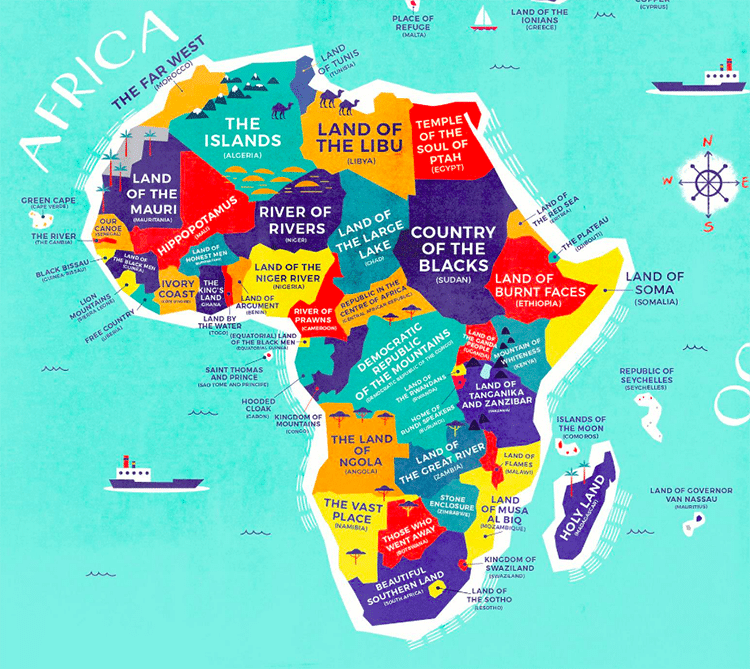

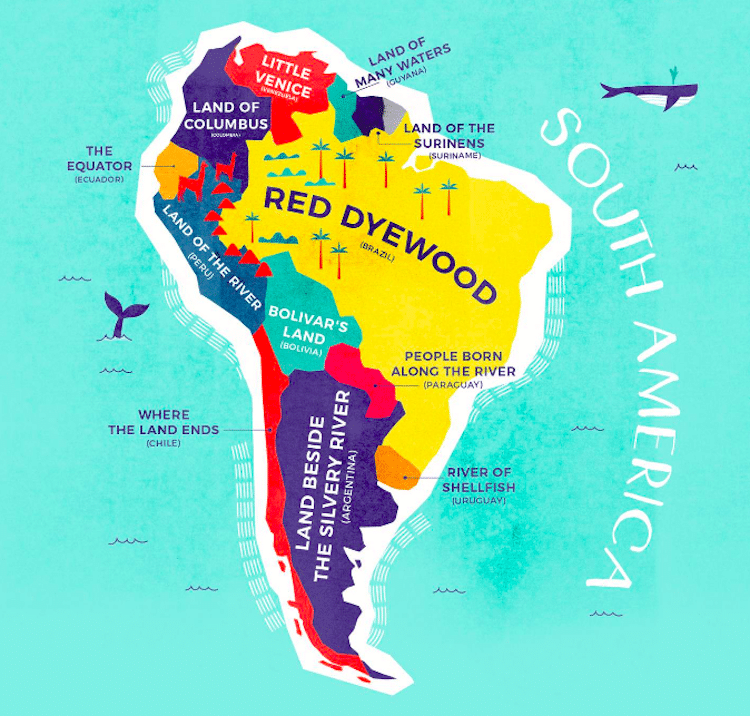

Literal World Map Reveals the Historical Meanings of Country Names

By Emma Taggart on March 19, 2018

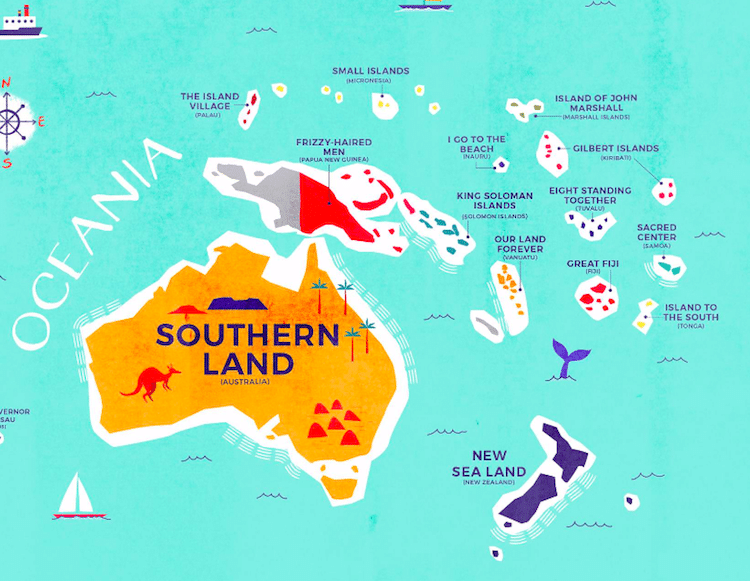

Each country has its own fascinating history and in linguistics a country's name is often the first clue to their historic culture. This world map—created by Credit Card Compare—shows the literal translation of each country’s name, suggesting their original meanings. By using a range of sources such as The World Fact Book and Oxford Dictionaries, each country’s name was translated into its early native language, unearthing intriguing facts from around the globe.

Some countries are named after the people who live there, the physical environment, or location. Finland translates as “Land of the Fins,” Macedonia translates as “Land of the Tall People,” and Iceland means “Snow Land.” Other countries are named after their specific history or societal observations made by pioneering explorers. Papua New Guinea translates as “Frizzy-Haired Men” in the Malay language—a name that was given by Spanish maritime explorer Yñigo Ortiz de Retez after he visited the island in 1545 and noted the appearance of the locals. In Turkic, Hungary translates as “10 Arrows,” the name of a group of tribes living along the north shore of the Black Sea before they relocated during the 9th century to where modern Hungary is today.

You can explore an interactive version of the map, and zoom in for more details.

This world map—created by Credit Card Compare—showcases the literal translation of each country name to reveal its original meaning.

By using a range of sources such as The World Fact Book and Oxford Dictionaries, each country’s name was translated into its early native language, unearthing intriguing facts from around the globe.

Credit Card Compare: Website

Credit Card Compare: Website

Each country has its own fascinating history and in linguistics a country's name is often the first clue to their historic culture. This world map—created by Credit Card Compare—shows the literal translation of each country’s name, suggesting their original meanings. By using a range of sources such as The World Fact Book and Oxford Dictionaries, each country’s name was translated into its early native language, unearthing intriguing facts from around the globe.

Some countries are named after the people who live there, the physical environment, or location. Finland translates as “Land of the Fins,” Macedonia translates as “Land of the Tall People,” and Iceland means “Snow Land.” Other countries are named after their specific history or societal observations made by pioneering explorers. Papua New Guinea translates as “Frizzy-Haired Men” in the Malay language—a name that was given by Spanish maritime explorer Yñigo Ortiz de Retez after he visited the island in 1545 and noted the appearance of the locals. In Turkic, Hungary translates as “10 Arrows,” the name of a group of tribes living along the north shore of the Black Sea before they relocated during the 9th century to where modern Hungary is today.

You can explore an interactive version of the map, and zoom in for more details.

This world map—created by Credit Card Compare—showcases the literal translation of each country name to reveal its original meaning.

By using a range of sources such as The World Fact Book and Oxford Dictionaries, each country’s name was translated into its early native language, unearthing intriguing facts from around the globe.

Credit Card Compare: Website

Credit Card Compare: Website

Coahuila, víctimas, candidatos

Eduardo R. Huchim

04 Abr. 2018

Para Robert H. Cobean, caballero y arqueólogo, en sus 70.

Mientras la extraviada clase política se sumerge en una campaña electoral que, disfrazada, comenzó hace meses, México vive una historia de violencia exacerbada que a fuer de repetirse parece haberse convertido en cotidianidad que aterroriza a una parte de la población, mientras otra gran parte vive en la ajenidad, y ahí seguirá, bajo el riesgo de que un día la dura realidad la envuelva con su cauda de atrocidades.

Pero es necesario no acostumbrarse. La normalidad no es, no puede ser la cuenta diaria de ejecuciones, secuestros, desapariciones. La normalidad no es, no puede ser la barbarie que aquí cabalga a galope tendido. La normalidad no es, no puede ser la violencia que aterra a varios estados del país donde señorea la muerte violenta.

Entre esos estados dolientes está Coahuila, que ha vivido dos episodios terribles: el de Allende y el del penal de Piedras Negras. En Allende y pueblos cercanos, la brutalidad de sicarios del narcotráfico victimó a familias enteras que fueron blanco de la venganza de los Zetas. Y el otro caso milita en lo inverosímil: el dominio total que entre 2009 y 2012 tuvo el grupo Zetas en el penal de Piedras Negras, convertido en su centro de operaciones.

Dice El Yugo Zeta, documento de trabajo del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México:

La prisión de Piedras Negras "era clave para la organización Zeta porque, a) era un refugio seguro para los jefes Zeta que deseaban esconderse de los federales fuera de la nómina criminal; b) les servía para obtener ingresos vendiendo drogas, refrescos y chicharrones, cobrando cuotas por el uso de las celdas y rentando los cuartos utilizados para la visita conyugal; c) les proporcionaba un lugar discreto y seguro para instalar los compartimentos secretos en los automóviles que llevarían drogas a Estados Unidos; d) servía de base para reclutar sicarios; y, e) era un centro para confinar temporalmente a los secuestrados y para torturar, ejecutar y desaparecer cadáveres".

En el "Foro Coahuila. Reflexiones y desafíos", celebrado el 22 de marzo en Torreón y organizado por seis agrupaciones de la sociedad civil, Jacobo Dayán, coautor con el incansable Sergio Aguayo del mencionado documento, describió al penal de Piedras Negras como "un campo de exterminio subsidiado por el Estado". Muchas veces se asesinaba a las víctimas fuera de la prisión y luego las llevaban ahí para quemarlas en un tanque de diesel, y en otras ocasiones llegaban vivas y en el penal las asesinaban de un martillazo en la cabeza o un tiro en la nuca.

Y todo ello -que cesó cuando los más de 100 Zetas se fugaron del penal- sucedía con conocimiento de las autoridades estatales y difícilmente podía ser ignorado por las federales.

Lo aquí narrado es un ejemplo, pero las atrocidades en el contexto de una irracional guerra antinarco se cometen en demasiadas partes del país. Ahí la conversación, sea en campus universitarios o en cenas familiares o reuniones de café, invariablemente llega a ese tema. Siempre habrá alguien que recuerde a un hermano, un sobrino, un hijo o un amigo que fueron levantados y nunca aparecieron. Sobrecoge el ánimo ver -o escuchar- a los familiares de desaparecidos que, pala en mano, recorren hectáreas y hectáreas en busca de fragmentos humanos. Recuerdan a Sabines: Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan.

Las campañas han empezado y ninguno de los candidatos presidenciales debiera abstraerse de la tragedia humanitaria que está ocurriendo en México. Por ello, por la sangre derramada, por el dolor de los familiares, por la memoria de las víctimas, no pueden, no deben los cuatro candidatos presidenciales ignorar el llamado de Viernes Santo del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por Javier Sicilia, para asistir a un encuentro público con las víctimas.

¿Tendrán los cuatro candidatos capacidad para deponer transitoriamente sus diferencias y acudir a un llamamiento formulado desde el dolor y el horror? Por lo pronto, un buen indicio es que uno de ellos, Ricardo Anaya, ha aceptado la invitación.

Y por supuesto, si ese encuentro se materializara, cabría esperar que los cuatro renunciaran a todo intento de proselitismo y propaganda. Lo contrario sería ofender y aumentar el dolor de las víctimas.

@EduardoRHuchim

martes, 3 de abril de 2018

La crisis política en EU es real... y empeorará

El daño que está haciendo la presidencia de Trump al interior de su propio país difícilmente puede ser más dramático; el diálogo entre los que lo apoyan y sus opositores es inexistente, y el odio entre los principales grupos políticos es palpable.

03/04/2018 01:03 AM

México

Hay dos cosas que a menudo nos decimos para evitar el pánico y tratar de afirmar una sensación de normalidad: las instituciones en Estados Unidos son lo suficientemente fuertes para aguantar a un presidente con tendencias antidemocráticas, y la relación bilateral entre México y Estados Unidos no está tan mal. Desafortunadamente las dos afirmaciones son falsas.

Estados Unidos vive una crisis política jamás antes vista en la historia moderna del país y las consecuencias de la presidencia de Donald Trump tendrán un efecto negativo que impactará en la capacidad de EU de ejercer liderazgo a escala global. Esto en sí mismo es una mala noticia para México, su vecino.

El daño que está haciendo la presidencia de Trump al interior de su propio país difícilmente puede ser más dramático. El diálogo entre los que apoyan a Trump y sus opositores es inexistente, y el odio entre los principales grupos políticos es palpable.

La más reciente controversia tiene que ver con los planes para llevar a cabo el censo nacional, una herramienta sumamente útil tanto para el sector público como privado. Pues resulta que Wilbur Ross, el secretario de Comercio, anunció que el censo de 2020 incluirá una pregunta sobre la ciudadanía del encuestado, algo que puede alterar las cifras del censo, dado que los indocumentados muy probablemente opten por no contestar por miedo a ser deportados.

Doce estados han declarado su intención de demandar al gobierno federal por violar la Constitución, la cual obliga a contar a todos los residentes, independientemente de su situación legal.

El propósito del censo es tener un conteo fidedigno de la población, el cual sirve para definir el número de representantes a escala estatal para el Congreso.

El censo sirve también para determinar la asignación de fondos federales a los estados. “Esta es una iniciativa ilegal de la administración Trump que subestimará a la población y pondrá en riesgo los fondos federales para nuestros estados y ciudades”, afirmó Maura Healey, procuradora general de Massachusetts.

Por otra parte, la tensión racial en Estados Unidos va de mal en peor. Hace 15 días la policía de Sacramento mató a sangre fría a Stephon Clark, un hombre afroamericano de 22 años de edad que se encontraba en el jardín de su abuela y que no iba armado; la autopsia muestra que recibió ocho impactos de bala, la mayoría en la espalda. Trump no es directamente responsable de esta tragedia, pero su respuesta poco sensible ante estos incidentes que azotan con frecuencia a la comunidad afroamericana en nada ayuda.

Su insistencia en cuestionar el patriotismo de los jugadores de la NFL que se hincan durante el himno nacional en protesta a la violencia policiaca ha aumentado la tensión a niveles que no se veían desde la lucha por los derechos civiles en los años 60.

El 4 de abril se conmemorará el 50 aniversario del asesinato de Martin Luther King Jr., un día mucho más sombrío que la celebración de su nacimiento que se lleva a cabo cada enero, y que desgraciadamente en el contexto actual es de suma relevancia.

En cuanto a política exterior, estamos presenciando un verdadero desmoronamiento del Departamento de Estado, no solamente por las políticas de Trump, sino también por la insistencia del Partido Republicano de que hay que disminuir drásticamente el tamaño del gobierno federal.

Según esta lógica, la relación con el mundo debería limitarse a pocos temas y en los términos que establece Estados Unidos bajo la lógica de “América Primero”.

El ahora ex secretario de Estado, Rex Tillerson, servilmente implementó esta política —para luego recibir una patada en el trasero por parte del propio Trump— y en muy poco tiempo logró minar a la institución, generando un éxodo masivo de los talentos diplomáticos más importantes del país.

Respecto a la relación con México, la falta de respeto que ha mostrado el presidente Trump hacia el pueblo mexicano no es un asunto menor.

El miedo que ha generado entre la comunidad de mexicanos que viven en Estados Unidos es imperdonable, y la insistencia en construir un muro en la frontera sur del país es un insulto; si los estadunidenses quieren malgastar el dinero del erario público es asunto de ellos, pero lo que no podemos permitir es que EU insista en que México pague por el muro.

Según el Pew Research Center, los mexicanos entienden esto muy bien: 65% tienen una mala opinión de EU, el doble que hace dos años, y 94% rechaza el muro.

Ha transcurrido poco más de un año desde que Trump llegó al poder, y ya ha hecho un daño enorme a la reputación de su país y a sus instituciones.

Lejos de suavizar su estilo, tras varios despidos y denuncias, Trump ahora se encuentra rodeado de gente aún más radical, como es el caso del nuevo secretario de Estado, John Bolton.

Observar el caos en Washington, DC ofrece una lección importante respecto a lo frágil que es la democracia.

En el corto plazo la única esperanza es que el partido del presidente Trump pierda la mayoría en el Congreso en las elecciones en noviembre, y así tratar de contener a la Casa Blanca. Sin embargo, los próximos siete meses estarán plagados de minas en los ámbitos doméstico e internacional. Sin duda, se avecinan meses difíciles.

*CEO México Speyside Corporate Relations.

03/04/2018 01:03 AM

México

Hay dos cosas que a menudo nos decimos para evitar el pánico y tratar de afirmar una sensación de normalidad: las instituciones en Estados Unidos son lo suficientemente fuertes para aguantar a un presidente con tendencias antidemocráticas, y la relación bilateral entre México y Estados Unidos no está tan mal. Desafortunadamente las dos afirmaciones son falsas.

Estados Unidos vive una crisis política jamás antes vista en la historia moderna del país y las consecuencias de la presidencia de Donald Trump tendrán un efecto negativo que impactará en la capacidad de EU de ejercer liderazgo a escala global. Esto en sí mismo es una mala noticia para México, su vecino.

El daño que está haciendo la presidencia de Trump al interior de su propio país difícilmente puede ser más dramático. El diálogo entre los que apoyan a Trump y sus opositores es inexistente, y el odio entre los principales grupos políticos es palpable.

La más reciente controversia tiene que ver con los planes para llevar a cabo el censo nacional, una herramienta sumamente útil tanto para el sector público como privado. Pues resulta que Wilbur Ross, el secretario de Comercio, anunció que el censo de 2020 incluirá una pregunta sobre la ciudadanía del encuestado, algo que puede alterar las cifras del censo, dado que los indocumentados muy probablemente opten por no contestar por miedo a ser deportados.

Doce estados han declarado su intención de demandar al gobierno federal por violar la Constitución, la cual obliga a contar a todos los residentes, independientemente de su situación legal.

El propósito del censo es tener un conteo fidedigno de la población, el cual sirve para definir el número de representantes a escala estatal para el Congreso.

El censo sirve también para determinar la asignación de fondos federales a los estados. “Esta es una iniciativa ilegal de la administración Trump que subestimará a la población y pondrá en riesgo los fondos federales para nuestros estados y ciudades”, afirmó Maura Healey, procuradora general de Massachusetts.

Por otra parte, la tensión racial en Estados Unidos va de mal en peor. Hace 15 días la policía de Sacramento mató a sangre fría a Stephon Clark, un hombre afroamericano de 22 años de edad que se encontraba en el jardín de su abuela y que no iba armado; la autopsia muestra que recibió ocho impactos de bala, la mayoría en la espalda. Trump no es directamente responsable de esta tragedia, pero su respuesta poco sensible ante estos incidentes que azotan con frecuencia a la comunidad afroamericana en nada ayuda.

Su insistencia en cuestionar el patriotismo de los jugadores de la NFL que se hincan durante el himno nacional en protesta a la violencia policiaca ha aumentado la tensión a niveles que no se veían desde la lucha por los derechos civiles en los años 60.

El 4 de abril se conmemorará el 50 aniversario del asesinato de Martin Luther King Jr., un día mucho más sombrío que la celebración de su nacimiento que se lleva a cabo cada enero, y que desgraciadamente en el contexto actual es de suma relevancia.

En cuanto a política exterior, estamos presenciando un verdadero desmoronamiento del Departamento de Estado, no solamente por las políticas de Trump, sino también por la insistencia del Partido Republicano de que hay que disminuir drásticamente el tamaño del gobierno federal.

Según esta lógica, la relación con el mundo debería limitarse a pocos temas y en los términos que establece Estados Unidos bajo la lógica de “América Primero”.

El ahora ex secretario de Estado, Rex Tillerson, servilmente implementó esta política —para luego recibir una patada en el trasero por parte del propio Trump— y en muy poco tiempo logró minar a la institución, generando un éxodo masivo de los talentos diplomáticos más importantes del país.

Respecto a la relación con México, la falta de respeto que ha mostrado el presidente Trump hacia el pueblo mexicano no es un asunto menor.

El miedo que ha generado entre la comunidad de mexicanos que viven en Estados Unidos es imperdonable, y la insistencia en construir un muro en la frontera sur del país es un insulto; si los estadunidenses quieren malgastar el dinero del erario público es asunto de ellos, pero lo que no podemos permitir es que EU insista en que México pague por el muro.

Según el Pew Research Center, los mexicanos entienden esto muy bien: 65% tienen una mala opinión de EU, el doble que hace dos años, y 94% rechaza el muro.

Ha transcurrido poco más de un año desde que Trump llegó al poder, y ya ha hecho un daño enorme a la reputación de su país y a sus instituciones.

Lejos de suavizar su estilo, tras varios despidos y denuncias, Trump ahora se encuentra rodeado de gente aún más radical, como es el caso del nuevo secretario de Estado, John Bolton.

Observar el caos en Washington, DC ofrece una lección importante respecto a lo frágil que es la democracia.

En el corto plazo la única esperanza es que el partido del presidente Trump pierda la mayoría en el Congreso en las elecciones en noviembre, y así tratar de contener a la Casa Blanca. Sin embargo, los próximos siete meses estarán plagados de minas en los ámbitos doméstico e internacional. Sin duda, se avecinan meses difíciles.

*CEO México Speyside Corporate Relations.

PARADA DE POSTAS La libertad del diablo por Gabriela Warketin

GABRIELA WARKENTIN DE LA MORA

2 ABR 2018 - 23:52 CEST

¿También los niños suplican? “No, ellos no, ellos no saben, nomás se hincan y dicen qué está pasando, qué está pasando. Y ahí es cuando mueren”. Habla un hombre joven, tal vez no mucho mayor a aquellos niños a los que ha asesinado. ¿Qué cambió en ti la primera vez que mataste a un niño?, pregunta una voz de fondo. “Lo primero que cambió fue mi cara, se me llenó de remordimiento”. Y una no sabe si creerle. Aunque tampoco importa.

Cuando caen los créditos respiramos un poco, nos acomodamos. Me observo en la recuperación de mis pedazos anímicos, en la revisión discreta de mi tensión. Y hasta entonces te atreves a mirar al de junto. Poco a poco. Está cabrón, ¿no? Sí, está cabrón.

Everardo González sabe hacer de la realidad su lienzo. Le he visto otros y también extraordinarios documentales, pero La libertad del diablo (estrenada hace unos días en México) es además un golpe seco al estómago. Y a la vez es una narrativa compasiva, un duelo visual y con silencios. En planos muy cercanos discurren frente a nosotros hombres, mujeres, niñas, niños; víctimas, sicarios, militares, policías; todos.

Víctimas y victimarios, víctimas y victimarios, víctimas y victimarios.

Cubiertos con una máscara similar a la que usan los pacientes que se recuperan de quemaduras (aunque fabricadas con un material poroso porque González quería que se filtraran lágrimas, mocos y salivas), las personas miran a la cámara para narrar sus desventuras. O solo para mirar. Ahí están las jovencitas que vieron cómo se llevaban a su madre que se entregaba para salvarlas. Está otra madre que llora a través de su máscara mientras se despedaza frente a la cámara por el viacrucis de buscar a sus hijos entre el maltrato de las autoridades. Aparece el muchacho quebrado que cuenta cómo se mete a delinquir para llegar con los jefes que le puedan decir dónde están sus hermanos. O el otro que narra cómo es torturado, violado por hombres y mujeres policías. Están el militar y el policía, y otros hombres oficialmente armados: cada uno desde su miedo repite atrocidades cometidas, cuerpos enterrados y remarca con un “estás aquí para cumplir una orden, una orden, una orden”. Y luego los sicarios, esos muy jovencitos que platican cómo se inician en lo de matar. Uno de ellos, vestido con suéter y camisa de adolescente escolar, cuenta el momento de abatir a un hombre en un balcón de la capitalina colonia Roma: ¡pam, pam, pam!, parece que está jugando. El otro de los sicarios se detiene unos segundos para contestar. ¿También los niños suplican? “No, ellos no, ellos no saben, nomás se hincan”.

Un cine físico, una máscara que los iguala, un plano en donde esas víctimas y esos victimarios terminan no siendo tan diferentes en su tragedia, una sucesión de mexicanos desechables, un nosotros. ¡Vaya atrevimiento de Everardo González!

Cuando en agosto de 2010 se encontraron en Tamaulipas, al norte de México, los cuerpos de 72 migrantes indocumentados asesinados, escribí que como mexicanos deberíamos sentir una enorme vergüenza por lo sucedido. Las reacciones fueron iracundas: “¡No aplica el nosotros!, ¡yo no maté a nadie!”. Fracasé entonces porque no logré explicar que hablar desde un nosotros, distinguiendo acción de compasión, permite el reconocimiento contextual de sucesos estructurales: reconocer para reconstruir. Y convoca la anhelada empatía. Hoy que salgo de ver la extraordinaria película de Everardo González y que estoy en un México en el que arrancan las campañas electorales, me gustaría escuchar de los candidatos un nosotros, una necesaria implicación empática para encontrar mejores y más creativas maneras de humanizar la reconstrucción anímica del país. No minimicemos los tiempos azarosos que vivimos, decía el jurista Jorge Carpizo. Y sí, no los minimicemos.

¿Qué le harías a los que te hicieron daño?, le preguntan a una jovencita que mira firme tras su máscara. “Yo creo que ni perdón ni olvido”, dice, “yo les haría sentir miedo, hacerles saber que soy dueña de sus vidas, de sus miedos, de sus sentimientos”. Y mientras eso veo, me pregunto si todavía estaremos a tiempo de acotar la libertad del diablo.

No lo sé.

@warkentin

La violencia sin rostro de ‘La libertad del diablo’

El documental de Everardo González abre en Guadalajara una discusión sobre los límites del género

Otros3

Conéctate

Enviar por correoImprimir

LUIS PABLO BEAUREGARD

Guadalajara (México) 15 MAR 2017 - 13:47 CST

Fragmento de 'La libertad del diablo', de Everardo González. ANIMAL DE LUZ FILMS

Fragmento de 'La libertad del diablo', de Everardo González. ANIMAL DE LUZ FILMS

Un asesino a sueldo que comenzó a matar a los 14 años observa fijamente a la cámara en el documental mexicano La libertad del diablo. El sicario explica lo fácil y rutinario que se convierte el trabajo de quitar vidas. El homicida también afirma que su reputación en el bajo mundo ganaba renombre cada vez que alargaba la lista de sus víctimas. Sin despegar la mirada del lente del director Everardo González, el matón pide perdón por el daño que ha hecho.

El espectador de La libertad del diablo no sabe la identidad del verdugo que acaba de confesar su remordimiento. El asesino tiene puesta una máscara, al igual que el resto de personajes que dieron su testimonio en el documental. La tela de la máscara no es muy gruesa. Son notorias las manchas que dejan las lágrimas cuando algunas de las víctimas reviven sus tragedias provocadas por la guerra contra el narcotráfico en México, una batalla entre el Estado y los cárteles que ha dejado más de 100.000 muertos y 30.000 desaparecidos en una década.

El documental, presentado este fin de semana en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, ha dado mucho de que hablar porque ha brindado frescura a un tema que se ha desgastado ante la opinión pública. Al haber enmascarado a víctimas y victimarios, el cineasta ofrece una nueva mirada a la violencia en México. Al eliminar los rostros y los gestos, el cineasta obliga a los espectadores a conectar la mirada con sus personajes y a escuchar sus relatos. Sus facciones son desconocidas, pero las palabras nos dejan pistas de los horrores que vivieron. Los acentos, las pausas y, sobre todo sus silencios.

“Quise hacer un ejercicio sobre las posibilidades de verdad que puede ofrecer un documental”, explica González en Guadalajara. El director llevó más allá la idea de anonimato que brinda la máscara. En las entrevistas, los personajes estaban sentados ante un espejo. Frente a ellos observaban una mezcla de su imagen con la del director, que conducía la entrevista detrás del objeto reflejante. “Generaba una catarsis muy peculiar. Hizo que estuvieran en un soliloquio, en una autoconfesión y les generaba cosas muy raras porque estaban hablando con una figura que no reconocen pero que son ellos mismos”.

Everardo González ha sido un polemista del documental. Durante varios años ha discutido los límites del género y ha criticado públicamente a quien le parece que manipula en las obras. En La libertad del diablo él mismo empuja esta frontera ética. “El documental sigue siendo una construcción, una interpretación. Sé que puede ser cuestionado, pero respeté mis cuestionamientos éticos”. El cineasta afirma que sus dudas se evaporaron una vez que las víctimas avalaron utilizar las máscaras. Fueron también estas quienes accedieron que los victimarios fueran entrevistados.

Los testimonios que llenan La libertad del diablo son un trabajo coral del horror mexicano. Hablan las hijas de los desaparecidos que tuvieron que huir del país después de que hombres armados asaltaran su casa. Un hombre cuenta que fue vejado por mujeres policías en el norte de México. Otro habla de la visita que tuvo que hacer a un capo para pedirle que le dijera, por piedad, adonde se habían llevado a sus hermanos. Una madre que reconoció a sus hijos por las zapatillas que se asomaban de una de cientos de fosas que existen en el país. Un policía federal reconoce haber ejecutado extrajudicialmente a presuntos delincuentes por “justicia” y un soldado que afirma haber desertado del Ejército cansado de la corrupción y los abusos.

El director asegura que La libertad del diablo abona a una discusión sobre la “amnistía” que los mexicanos deberán abordar “tarde o temprano”. El documental abre un abanico de opciones para escuchar a las víctimas de la violencia y lo González llama “víctimas del entorno”, aquellos que eligieron la delincuencia porque sus oportunidades fueron anuladas por la pobreza o las fallas del Estado. “Cuando llegue el momento de discutir la amnistía solo deberían opinar las víctimas. Solo ellas tienen la autoridad moral para cuestionar todo esto”.

Otros3

Conéctate

Enviar por correoImprimir

LUIS PABLO BEAUREGARD

Guadalajara (México) 15 MAR 2017 - 13:47 CST

Fragmento de 'La libertad del diablo', de Everardo González. ANIMAL DE LUZ FILMS

Fragmento de 'La libertad del diablo', de Everardo González. ANIMAL DE LUZ FILMSUn asesino a sueldo que comenzó a matar a los 14 años observa fijamente a la cámara en el documental mexicano La libertad del diablo. El sicario explica lo fácil y rutinario que se convierte el trabajo de quitar vidas. El homicida también afirma que su reputación en el bajo mundo ganaba renombre cada vez que alargaba la lista de sus víctimas. Sin despegar la mirada del lente del director Everardo González, el matón pide perdón por el daño que ha hecho.

El espectador de La libertad del diablo no sabe la identidad del verdugo que acaba de confesar su remordimiento. El asesino tiene puesta una máscara, al igual que el resto de personajes que dieron su testimonio en el documental. La tela de la máscara no es muy gruesa. Son notorias las manchas que dejan las lágrimas cuando algunas de las víctimas reviven sus tragedias provocadas por la guerra contra el narcotráfico en México, una batalla entre el Estado y los cárteles que ha dejado más de 100.000 muertos y 30.000 desaparecidos en una década.

El documental, presentado este fin de semana en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, ha dado mucho de que hablar porque ha brindado frescura a un tema que se ha desgastado ante la opinión pública. Al haber enmascarado a víctimas y victimarios, el cineasta ofrece una nueva mirada a la violencia en México. Al eliminar los rostros y los gestos, el cineasta obliga a los espectadores a conectar la mirada con sus personajes y a escuchar sus relatos. Sus facciones son desconocidas, pero las palabras nos dejan pistas de los horrores que vivieron. Los acentos, las pausas y, sobre todo sus silencios.

“Quise hacer un ejercicio sobre las posibilidades de verdad que puede ofrecer un documental”, explica González en Guadalajara. El director llevó más allá la idea de anonimato que brinda la máscara. En las entrevistas, los personajes estaban sentados ante un espejo. Frente a ellos observaban una mezcla de su imagen con la del director, que conducía la entrevista detrás del objeto reflejante. “Generaba una catarsis muy peculiar. Hizo que estuvieran en un soliloquio, en una autoconfesión y les generaba cosas muy raras porque estaban hablando con una figura que no reconocen pero que son ellos mismos”.

Everardo González ha sido un polemista del documental. Durante varios años ha discutido los límites del género y ha criticado públicamente a quien le parece que manipula en las obras. En La libertad del diablo él mismo empuja esta frontera ética. “El documental sigue siendo una construcción, una interpretación. Sé que puede ser cuestionado, pero respeté mis cuestionamientos éticos”. El cineasta afirma que sus dudas se evaporaron una vez que las víctimas avalaron utilizar las máscaras. Fueron también estas quienes accedieron que los victimarios fueran entrevistados.

Los testimonios que llenan La libertad del diablo son un trabajo coral del horror mexicano. Hablan las hijas de los desaparecidos que tuvieron que huir del país después de que hombres armados asaltaran su casa. Un hombre cuenta que fue vejado por mujeres policías en el norte de México. Otro habla de la visita que tuvo que hacer a un capo para pedirle que le dijera, por piedad, adonde se habían llevado a sus hermanos. Una madre que reconoció a sus hijos por las zapatillas que se asomaban de una de cientos de fosas que existen en el país. Un policía federal reconoce haber ejecutado extrajudicialmente a presuntos delincuentes por “justicia” y un soldado que afirma haber desertado del Ejército cansado de la corrupción y los abusos.

El director asegura que La libertad del diablo abona a una discusión sobre la “amnistía” que los mexicanos deberán abordar “tarde o temprano”. El documental abre un abanico de opciones para escuchar a las víctimas de la violencia y lo González llama “víctimas del entorno”, aquellos que eligieron la delincuencia porque sus oportunidades fueron anuladas por la pobreza o las fallas del Estado. “Cuando llegue el momento de discutir la amnistía solo deberían opinar las víctimas. Solo ellas tienen la autoridad moral para cuestionar todo esto”.

Suscribirse a:

Comentarios (Atom)